Geltungsbereich, Struktur und Inhalt

Der Aufbau der UN-Kinderrechtskonvention

Die UN-Kinderrechtskonvention definiert alle Menschen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres als Kinder, und auf all diese Menschen bezieht sich die Konvention mit ihren Regelungen. Darüber hinaus – das wird in der Kinderrechtskonvention deutlich gemacht – gelten auch sämtliche Menschenrechte für Kinder.

Neben einer Präambel enthält die Konvention 54 Artikel, darüber hinaus sind in den Jahren seit Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention drei Zusatzprotokolle hinzugefügt worden, in denen u.a. Regelungen zu Kindern in bewaffneten Konflikten, zu Kinderhandel, Kinderpornografie und Kinderprostitution getroffen wurden sowie die Möglichkeit zur Individualbeschwerde eröffnet wurde. Jedes dieser Zusatzprotokolle muss – ebenso wie die Konvention selbst – von jedem einzelnen Staat gesondert unterzeichnet und ratifiziert werden, damit es in dem entsprechenden Staat Gültigkeit besitzt.

Deutschland hat die Kinderrechtskonvention und sämtliche Zusatzprotokolle ratifiziert, sie sind hierzulande geltendes Völkerrecht – genauso wie in insgesamt 196 Ländern weltweit. Von den Mitgliedsstaaten der UN haben lediglich die USA die Konvention zwar unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert. Die innerstaatliche Geltung völkerrechtlicher Vereinbarungen allerdings ist in jedem Land individuell geregelt. In Deutschland besitzt die Kinderrechtskonvention den Rang eines einfachen Bundesgesetzes und steht somit über Landesgesetzen. Ihre zentralen Regelungen gelten nach Auffassung von Rechtsexperten als unmittelbar anwendbar, andere Regelungen sollten für ihre vollständige Gültigkeit in nationales Recht überführt werden.

Geltungsbereich, Struktur und Inhalt der Kinderrechtskonvention

Eine der wichtigsten Grundannahmen der Kinderrechtskonvention besteht darin, dass Kinder Träger eigener unveräußerlicher Rechte sind. Unter anderem darin begründet sich die enorme Bedeutung der Kinderrechtskonvention, denn der Blick auf Kinder als Subjekte mit garantierten Rechten stellte bei Verabschiedung der Konvention einen neuen Ansatz dar, wurden doch Kinder bis dahin meist eher als Schutzbefohlene der Erwachsenen gesehen – und nur die Erwachsenen besaßen definierte und einklagbare Ansprüche und Rechte. Hier hat die Kinderrechtskonvention einen dringend notwendigen und radikalen Paradigmenwechsel vollzogen, bis zu dessen Umsetzung in der Praxis es allerdings noch ein weiter Weg ist.

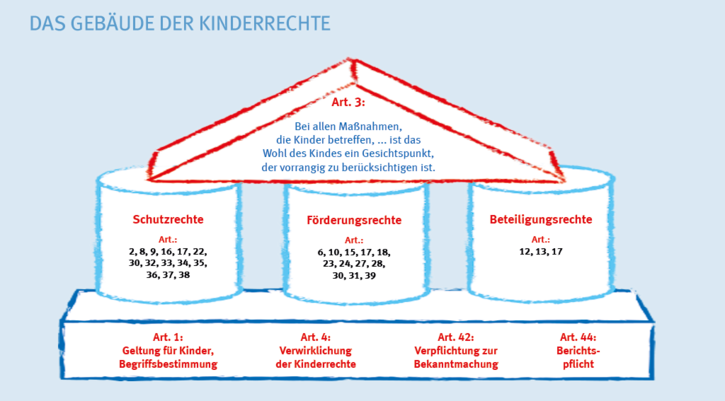

Die 54 Artikel aus der Kinderrechtskonvention lassen sich durch Zuordnung zu Untergruppen thematisch zusammenfassen. Hier bieten sich zwei Möglichkeiten an:

- Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat vier so genannte Allgemeine Prinzipien (general principles) definiert, welche den Artikeln der Kinderrechtskonvention zugrunde liegen: Nichtdiskriminierung (Art. 2), Vorrang des Kindeswohls (Art. 3 Abs. 1), Recht auf Leben und Entwicklung (Art. 6) sowie das Recht auf Beteiligung (Art. 12).

- Nichtdiskriminierung bedeutet, dass jedes Kind, unabhängig von seiner Sprache, Religion oder Hautfarbe, egal ob mit Behinderung oder ohne und auch unabhängig von seinem Aufenthaltsstatus genau dieselben Rechte besitzt. Einem ausländischen Kind bspw. steht laut Kinderrechtskonvention eine ärztliche Versorgung in gleicher Qualität zu wie einem Kind mit deutscher Staatsbürgerschaft.

- Der Vorrang des Kindeswohls meint, dass bei jeder Entscheidung, die Kinder betrifft – so bspw. beim Bau einer neuen Straße oder bei Entscheidungen eines Familiengerichtes – das Wohl des Kindes als ein vorrangiger Gesichtspunkt berücksichtigt werden muss.

- Aus dem Recht auf Leben und Entwicklung folgt bspw., dass alle Kinder in Deutschland die gleichen Chancen auf ein gelingendes Leben besitzen und somit ein Recht darauf, dass mögliche herkunftsbedingte Bildungsnachteile in Kitas, Schulen oder durch gesonderte Förderung ausgeglichen werden.

- Aus dem Recht auf Beteiligung schließlich ergibt sich, dass die Meinung der Kinder und Jugendlichen bei sämtlichen ihre Angelegenheiten betreffenden Entscheidungen berücksichtigt werden muss – dabei kann es z.B. um den Bau eines Spielplatzes oder die Erweiterung des Jugendzentrums gehen.

- Eine andere Möglichkeit der Einordnung, die ebenfalls häufig bemüht wird, besteht darin, die Artikel der Kinderrechtskonvention in Schutz- Förder- und Beteiligungsrechte zu unterteilen. Zu den Schutzrechten zählen z.B. das Recht auf Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt, vor Misshandlung, vor sexuellem Missbrauch oder wirtschaftlicher Ausbeutung. Die Förderrechte schließen das Recht auf bestmögliche Gesundheitsversorgung, auf Bildung, auf soziale Sicherheit und angemessene Lebensbedingungen ebenso ein wie das Recht auf Spiel und Freizeit. Die Beteiligungsrechte wiederum garantieren den freien Zugang zu Informationen und Medien sowie das Recht auf freie Meinungsäußerung.